今年の夏のポーランドの旅で訪ねた場所のひとつに、南部ヤスウォがあります。

ここは、ヘーゼル(ハシバミ)の枝をつかったかご作りが盛んだった場所。郊外にはヘーゼルの森が広がり、かつては200軒もの家が、かごづくりを生業としていたそうです。

今では、専業の職人として活躍しているのはわずか数名とのこと。そのお一人に、今も村人たちで共同管理しているという森に案内してもらいました。

そこは、さまざまな広葉樹と針葉樹が混じりあう天然の森。訪れたのは夕方でしたが、適度に人の手が入った里山の明るさを感じました。

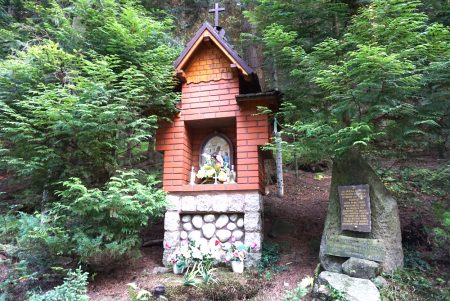

道のそこここに、ほこらのような小さな礼拝所が設けられていて、大切にされている場所だということが伝わってきます。

かご作りに使うヘーゼル素材は、モミやトウヒなど針葉樹の間に育っているものが特に良質なのだそう。植樹をする必要はなく、自然と芽吹くものだけでこと足りるという恵まれた環境です。

木全体を切り倒すのではなく、株になって伸びる1、2年目の若い枝だけを使うため、木の適度な手入れにもなっています。

切り出した若枝は、数日間乾燥させた後、専用の窯で20分ほど蒸し焼きにし、表皮をはがしてへぎ材にします。

職人さんの手とわずかな道具だけで、どんどん編みあがっていく乳白色のかごは、軽いのにとても頑丈。コロンとしたかわいらしいたたずまいが印象的です。

ヘーゼル素材は、すこしマットな色合いが特徴。経年により、色は徐々に濃く変化していきます。

山仕事や農作業に、様々な生活道具の運搬に、この地域の人々の暮らしを支えてきた伝統のかご。ポーランドでも貴重なかごに出会えた、うれしい旅となりました。